音楽をはじめよう!

ペース・メソッドとはPace Method

ペース・メソッドの特徴

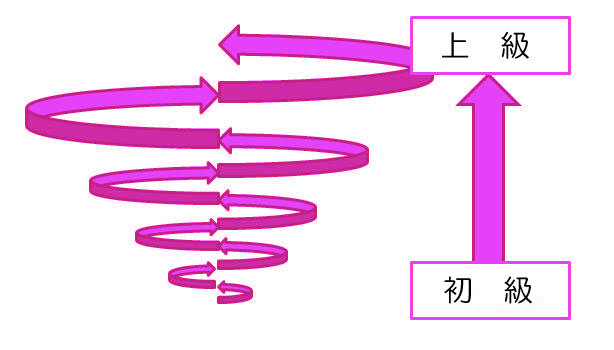

・らせん学習

初級から上級まで螺旋階段を上がるように開発を積み重ねていく学習法

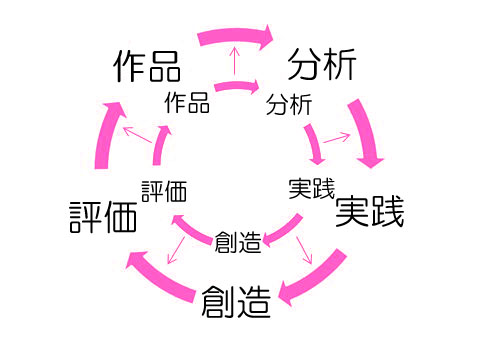

・バランスト・ダーイェット

能力開発に必要な色々な項目を毎回のレッスンで扱い、それらを相互に関連させなが

ら実力を付ける。

・導入期から上級レベルまでの全レベルを通じて一貫性のあるカリキュラム

・徹底した全調メソード(全部の調性を最初から扱う本格的全調メソード)

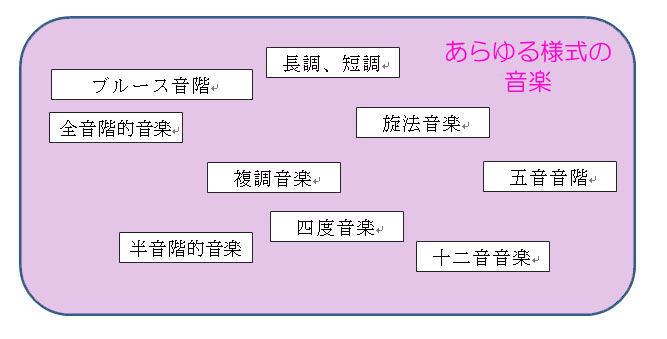

・あらゆる様式の音楽を最初から扱う(時代とジャンルを超えた教材を並行して学習)

バッハやモーツァルトと並行してモードや12音音楽やブルース

・グループ・ピアノ学習法

・音楽学習に於ける、自発性の開発

1.ペース・メソッドの概要

■ペース・メソッドのめざすもの

・成長期の子供の人間形成の基本としてバランスと調和が必要

1.知的理解 (頭脳)

2.感性 心・・豊かな芸術経験

3.筋肉行動 行動・・訓練が十分でないと演奏はできない

2.自発的学習の展開

■らせん学習

・結果より学習過程を重視

・経験/探究/工夫/発見/創造/応用といった、過程を通すことにより学習者の内側に

学習効果を貯えていく。

・音楽理論の一つ一つを普遍的概念として把握、感性の表現が創造的な作曲となり、記譜

という形が読譜力となり、応用することで構築能力の力がつきます

。

。

3.全調教育

1.2つと3つ 目を閉じて感じ取る

2.5本指と 5音目までの全調

3.長3和音の全調

4.長・短全調のスケール

5.どの調も同じ比重で

・半音階移調していく

・5度圏で移調していく

■全調教育の理由

1.初見における演奏能力

2.幅の広い、選曲

3.色々な調のニュアンスの違いの理解

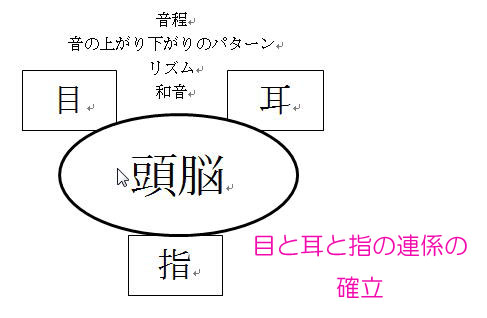

4.総体的な音楽性をめざして

1.譜を読むための目

2.音楽の内容やニュアンスを聴き取るための耳

3.自在に表現できる訓練された指、そして目/耳/指に指令する豊かな頭脳

5.4冊の学習用テキスト

1.ピアノ・レッスン・・分析、演奏解釈、初見演奏、表現付け、工夫

2.ドリル・ブック・・・基礎理論(ピアノ・レッスンの素材理解のために)

3.指をきたえる・・・・テクニック開発(ピアノ・レッスンの素材消化のため)

4.音楽の勉強・・・・・移調奏、変奏、問答奏、素材の骨組みを取り出して工夫した

譜読み

information

ペース・メソッド

東戸塚音楽教室

〒244-0801

横浜市戸塚区品濃町538-3

朝日プラザ704号

TEL.045-712-0097

kohara@yks-tango.com